Parti Pris, c’est un espace libre. Chaque article est une prise de position de la personne qui le rédige, qu’elle soit membre de Parti Civil ou invitée.

L’idée selon laquelle le monde économique se verdira spontanément, par des consommations plus “responsables” de la part des citoyens, et des engagements “durables” de la part des entreprises, commence à faire entrevoir ses limites, si ce n’est son imposture. Surtout, on perçoit facilement le déni de démocratie contenu dans l’idée d’une transition écologique menée par un changement de comportement des consommateurs : le pouvoir de décision de chaque citoyen y est alors proportionnel à la taille de son portefeuille.

C’est pourquoi il devient prioritaire de penser la mise en marche politique de la transformation écologique. Politique car les efforts individuels, même additionnés, resteront insuffisants ; et qu’il faut que cette mise en marche concerne l’ensemble des acteurs de la société de manière coordonnée. Il reste qu’aucune démocratie du monde occidental n’a été capable de prendre les mesures qui s’imposent, ces dernières étant restées trop impopulaires.

L’espoir ou la confiance nous invitent à penser que les consciences écologiques auront bientôt fleuri, et qu’il n’est que question de temps avant qu’un projet écologique n’éclose. Mais est-ce seulement le manque d’intérêt des citoyens et gouvernants pour les enjeux environnementaux qui a entraîné notre retard écologique ?

Voilà l’hypothèse, largement inspirée d’une lecture croisée de Dominique Bourg et Pierre Charbonnier, que défend cet article : c’est aussi et surtout dans l’architecture même de notre démocratie représentative, et dans notre conception de la liberté du peuple, que se terrent les racines de l’immobilisme climatique.

Avant d’examiner des pistes concrètes d’une refonte écologique de notre démocratie, nous prendrons un chemin philosophique.

Les deux piliers de la liberté du peuple

Dans une analyse des écrits de l’historien Guizot, Pierre Charbonnier rappelle qu’un aspect fondamental du projet révolutionnaire français a été de rendre au peuple son autonomie ; c’est-à-dire lui conférer la capacité de se gouverner uniquement par ses propres lois. Le renversement de paradigme vis-à-vis de la monarchie absolue fut total, cette dernière ayant concentré le pouvoir en une seule paire de mains, et puisé son autorité à l’extérieur de la société : auprès de Dieu.

Mais ce qui nous intéresse ici n’est pas tant ce premier pilier de l’autonomie du peuple, bâti sur son refus de se voir dicter la loi par un monarque despote, que les conséquences qui ont suivi sur notre conception politique du monde. D’abord, l’auteur note que « la quête de l’autonomie a imposé de façon plus ou moins consciente une distinction entre ce qui relève de l’intérieur de la société politique et ce qui relève de son extérieur ».

Parallèlement, le 19ème siècle a vu le développement de ce qu’on a appelé la « technoscience » ; autrement dit l’enrichissement de nos outils par le savoir scientifique, à commencer par la machine à vapeur. D’une société limitée dans ses déplacements terrestres par les capacités de traction des animaux, dans ses ressources alimentaires par l’aléatoire des récoltes, et dans sa santé par la méconnaissance du corps humain ; la technoscience vient apporter des victoires sans précédent faisant croire à la maîtrise de l’homme sur la nature. Finalement, la technoscience devint le deuxième pilier de l’autonomie de la société, de sa capacité à modeler le monde comme il apparaît le plus profitable :

« L’utopie technoscientifique d’une maîtrise parfaite du monde matériel et de ses forces entretient des affinités très profondes avec le modernisme sociopolitique, l’un alimentant l’autre en permanence au cours du XIXe siècle (…). Et on comprend facilement comment l’idéal de souveraineté du corps social sur lui-même a pu entretenir le projet de souveraineté sur la nature, qui serait ainsi sa concrétisation extérieure : dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de lever les limitations exogènes qui pesaient sur le corps social, qui humiliaient la raison et l’exigence de justice. »

Abondance et Liberté, Pierre Charbonnier

C’est précisément ce deuxième pilier de la démocratie moderne qui nous interroge, celui consistant à vaincre les contraintes physiques qu’exerce le milieu naturel. Car cette émancipation au profit de la nature est aujourd’hui brusquement remise en cause par les neuf limites planétaires1 – telles que l’extinction de la biodiversité ou les pollutions chimiques en azote et phosphore, qui nous suggèrent de réassujettir nos choix à une contrainte extérieure. Les limites de nos actions ne sont plus seulement celles de notre savoir, de nos compétences techniques, ou de la vivacité de nos économies ; mais de nouveau celles de la nature. Et l’on aurait tort de sous-estimer le caractère subversif de cette remise en cause. D’un mode de décision politique affirmé et positif, il faut désormais adopter une approche descendante, qui part des limites planétaires – par exemple de la quantité de carbone qu’il nous est permis d’émettre pour limiter le réchauffement climatique à +1,5°C – et réorganise le fonctionnement de la société en conséquence.

Il apparaît clairement que ce renversement n’est acceptable que pour celui qui a pris le temps de se soucier de ce que peuvent représenter ces limites de la planète. Et c’est peut-être avec cet angle de lecture là qu’il faut interpréter les réactions de ceux qui, voyant les libertés totales d’entreprendre et de consommer menacées par l’impératif écologique, croient voir émerger une « dictature verte ». Car c’est bien leur conception de la démocratie, et celle qui prévaut jusqu’ici, qui s’est appuyée sur une illimitation des libertés vis-à-vis des contraintes extérieures, fussent-elles celles d’un monarque despotique ou de la nature. Pourtant, il convient de souligner qu’il s’agirait d’un acte éminent de démocratie que de voir le peuple choisir par lui-même de réintégrer les contraintes naturelles dans son processus politique de décision. Ne pas le faire et risquer de déclencher les « points de bascule »2 menant à un emballement climatique, reviendrait à réintégrer ces contraintes tôt ou tard, mais par la force et avec des conséquences humaines nettement plus lourdes. N’oublions pas que la France a été le 15ème pays le plus touché entre 1999 et 2018 par l’amorce du dérèglement climatique, sur 181 pays3.

Défauts de conception de la démocratie actuelle

Les enjeux environnementaux se distinguent par le rôle central qu’y joue la science. Or il apparaît improbable que la population, mais aussi et surtout les gouvernants, suivent de près et continuellement les évolutions scientifiques sur l’état de la biosphère. Les dernières décennies ont témoigné d’un double décalage temporel. D’une part, entre le moment où l’homme compromet un équilibre environnemental, et le moment où les scientifiques arrivent à en mesurer les effets, puis estimer les impacts futurs. Et d’autre part le décalage autrement plus long entre l’établissement d’un tel consensus scientifique, et sa prise en compte dans les objectifs de politiques publiques. L’une des raisons de tels décalages est bien l’invisibilité pour nos sens des conséquences que peuvent avoir nos actions sur le climat et sur les écosystèmes mondiaux. La déforestation amazonienne et le rejet de gaz à effet de serre causés par la surconsommation de viande est parfaitement imperceptible non seulement à l’achat d’une côte de bœuf, mais également à sa production en France. Si bien qu’un des fondements de notre démocratie se doit d’être repensé :

« Pour connaître certains effets de mes actions, je dois m’en remettre à des tiers, aux résultats de la recherche scientifique. Il n’est plus de conscience immédiate possible des conséquences de mes propres agissements et, tout particulièrement, de leurs effets sur autrui. Je ne peux ainsi m’ériger en juge ultime de certaines politiques publiques : tout un pan de la réalité échappe à ma capacité spontanée d’appréciation, alors même que je contribue à façonner cette réalité. Le principe du gouvernement représentatif, le renvoi au jugement ultime du citoyen, se trouve mis à mal. »

Vers une Démocratie Ecologique, Dominique Bourg

Aussi honnêtes et bien intentionnées que soient nos prises de position dans le débat public, notre seul bon sens n’est plus en mesure de nous guider si l’on souhaite éviter les catastrophes environnementales qui s’annoncent. Par conséquent, c’est la question de la médiation entre le scientifique, le politique, et les citoyens qu’une démocratie modelée pour traiter efficacement les enjeux de notre temps se doit de résoudre. S’il fallait faire sans les scientifiques, la gravité de l’enjeu du dérèglement climatique demeurerait imperceptible jusqu’à ce que le processus d’emballement du climat ait déjà franchi les points de bascule que nous mentionnions. Autrement dit, attendre que le dérèglement climatique nous touche personnellement pour lutter contre, c’est attendre qu’il soit déjà trop tard pour maintenir un climat raisonnablement stable.

Par ailleurs, il convient de noter que l’horizon de temps des enjeux écologiques est fondamentalement différent de celui traité par un Président élu pour cinq ans. Que ce dernier aille à l’encontre des intérêts perçus de ses citoyens pour préserver des générations futures dans l’incapacité de voter, ainsi que les jeunes générations encore minoritaires, constituerait un obstacle direct à son élection, ainsi qu’à sa réélection. Dans ce contexte, les hommes et femmes politiques sont nombreux à foncer tête baissée dans l’impasse de l’incantation à la croissance verte, dont on attend encore de voir une ébauche d’existence à travers le monde. « Il suffit d’attendre les bonnes technologies ! », répéteront inlassablement les décideurs incapables de remettre en cause la capacité de l’homme à maîtriser son environnement. Pour rappel, et pour le seul changement climatique, une croissance est véritablement verte si elle permet de respecter les accords de Paris, et la France a déjà pris du retard sur le premier budget carbone qu’elle s’est fixé (dépassement de 3% sur la période 2015-2018), pourtant le plus facile à atteindre.

Quels mécanismes permettraient alors au peuple de garder son autonomie ? Comment éviter de tomber dans l’écueil du gouvernement des scientifiques, qui serait une forme de technocratie verte ? Cette remise en question n’est-elle pas l’occasion de réenchanter la démocratie ?

Refonder notre démocratie pour répondre aux défis du XXIème siècle

Concrètement, la nouvelle démocratie que nous souhaitons voir émerger commencerait par reconnaître les considérations écologiques comme une préoccupation d’ordre juridique premier :

« La modification de la loi fondamentale est la première étape, mais aussi la clé de voûte d’une démocratie écologique. Traditionnellement, le premier des intérêts de la nation est le maintien de ses propres conditions d’existence. (…). Or cet intérêt fondamental doit être réinterprété : il est désormais inséparable d’un intérêt supérieur et plus fondamental encore, celui qui touche à la préservation des conditions d’existence de l’humanité elle-même. »

Vers une Démocratie Ecologique, Dominique Bourg

Il convient donc d’inscrire le respect des limites planétaires dans la Constitution, c’est-à-dire dans le texte doté de la plus grande autorité judiciaire. Cette proposition a été en partie reprise par la Convention Citoyenne pour le Climat, qui invitait à modifier le Préambule et l’Article Ier de la Constitution. On notera la réaction du Premier Ministre de l’époque Edouard Philippe qui balayait cette mesure, affirmant : « On vivrait dans un pays restrictif des libertés sur la base d’une notion floue. […] Moi, je ne souhaiterais pas vivre dans un monde comme ça»4. Bien que tentés de répondre que, pour notre part, nous ne souhaitons pas vivre dans un monde dévasté par l’inaction climatique ; il est intéressant de noter qu’il qualifie de « floue » la notion de préservation de l’environnement. S’il demeure des incertitudes quantitatives sur la stricte définition des limites planétaires, et que celles-ci sont amenées à évoluer, on objectera qu’elles laissent nettement moins de marge à l’interprétation que les notions d’égalité, de liberté ou de fraternité, qui constituent pourtant le socle de notre République. Là encore, ce sont les conceptions de la liberté et de la démocratie décrites au début de notre raisonnement, et qui reposent sur un affranchissement des limitations de la nature, qui viennent crisper le discours du Premier Ministre. Il convient toutefois de se réjouir de l’évolution du droit en la matière : la valeur constitutionnelle attribuée à la Charte de l’Environnement en 2005 ; ou une décision en 2016 du Conseil Constitutionnel en faveur du principe de non-régression environnementale.

Voici dans le détail les propositions de la convention citoyenne concernant la Constitution :

« Ajouter un deuxième alinéa nouveau au préambule (le 2e alinéa devenant le 3e) :

La conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l’environnement, patrimoine commun de l’humanité.

Ajouter un troisième alinéa nouveau à l’article 1er :

La République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique. »

Rapport final de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Une fois la Constitution modifiée, D. Bourg et la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme proposent de créer deux nouvelles instances. D’abord, une Assemblée dédiée aux enjeux du long terme pourrait remplacer le CESE (Conseil Economique Social et Environnementale), et serait constituée de citoyens tirés au sort de manière à représenter dans sa diversité la population française. Cette proposition connaît des variantes dans la composition de la nouvelle Assemblée, les citoyens pouvant être associés à des experts environnementaux tirés au sort parmi une liste établie par des ONG environnementales ; et à des membres de la société civile organisée (syndicalistes par exemple)5.

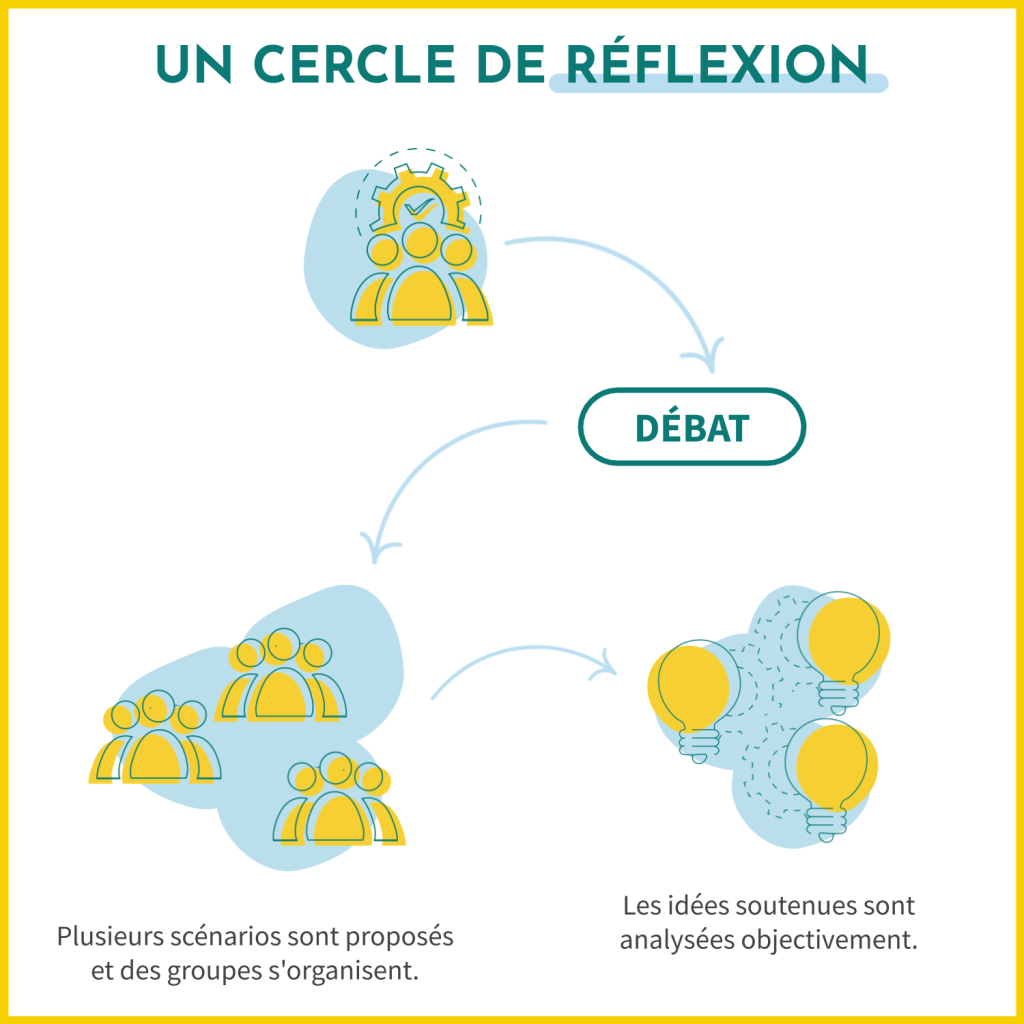

La nouvelle Assemblée aurait deux principaux pouvoirs : proposer à l’Assemblée Nationale les grands projets législatifs de transformation écologique de nos sociétés, et bloquer les projets de lois qu’elle considérerait contraire aux limites planétaires en les renvoyant devant le Conseil Constitutionnel. Elle favoriserait également la participation citoyenne à l’aide d’une plateforme numérique et collaborative, et aurait la capacité d’organiser des conventions citoyennes sur des sujets spécifiques.

À cette nouvelle Assemblée du long terme est assorti un Collège Scientifique, dont le but serait double : opérer une veille sur l’état des connaissances scientifiques et de leurs évolutions, et en informer les parlementaires, juristes, et citoyens. Ces chercheurs, issus de domaines variés (géologie, climatologie, physique, biologie, sciences sociales, etc.), deviendraient des médiateurs qualifiés. De cette manière, les scientifiques auront la place qui leur revient dans le débat : celui d’éclairer les décisions sans prendre part à la délibération des possibilités d’action.

Parmi les critiques adressées aux Assemblées de citoyens tirés au sort – comme la Convention Citoyenne pour le climat, on retrouve assez largement l’idée selon laquelle il est naïf, voire absurde, de laisser la résolution de questions complexes à des personnes peu qualifiées. Il reste que cette même Convention Citoyenne a délivré en quelques mois des propositions plus abouties qu’aucun gouvernement d’une démocratie occidentale n’a jamais présenté. Elle a su être à l’écoute, comprendre, et débattre avec des scientifiques, des ONG, des syndicats, et des think tank ; en faisant valoir sa diversité et sa volonté de rendre ces changements acceptables pour tous. Enfin, il ne faut pas négliger le rôle éducatif de la démocratie participative. Ce savoir qu’ont incorporé les 150 citoyens de la Convention Citoyenne, ils ont participé à le diffuser à travers la France en organisant des café-débats appelés « Clim’Apéro » dans leur ville d’origine. Et on rappellera que l’éducation est au cœur de l’enjeu démocratique, de la capacité du peuple à se gouverner au mieux. Le délai séparant la proclamation des idéaux démocratiques (1789), et la stabilisation d’une république démocratique (1870), a entre autres été celui d’un certain apprentissage de la démocratie, de « l’incorporation progressive par la société et par ses organismes politiques des mécanismes démocratiques » pour reprendre P. Charbonnier. Compte tenu des contraintes temporelles qu’impose l’urgence écologique, accélérer l’incorporation progressive d’une conception durable de la démocratie est plus que bienvenue.

La transformation écologique de notre société est un enjeu trop crucial pour se voir revenir en arrière à mi-chemin du fait de l’élection de décideurs climatosceptiques. De même que la justice ne permet pas à un Président élu d’utiliser de moyens dictatoriaux sur la population, il faut qu’elle ait la capacité de l’empêcher de mettre en danger le reste de notre vie. Encore faut-il commencer par adapter la structure de nos prises de décisions politiques.

La nouvelle démocratie ne sera pas faite contre l’ancienne, mais en gardant ce que cette dernière a de meilleur et en l’adaptant aux nouvelles urgences. L’Assemblée Nationale restera garante de la démocratie représentative et du vote des lois ; elle continuera de traiter les enjeux pressants du présent, tout en s’abreuvant des travaux de la nouvelle Assemblée du long terme. Elle sera toutefois limitée dans sa capacité à faire voter des lois compromettant la stabilité de la biosphère.

Ainsi, les contraintes naturelles seront pleinement réintégrées au sein de notre démocratie.

PAR ADAM MELKI

Pôle Publications et Etudes chez Parti Civil. Mais aussi, membre de Pour Un Réveil Ecologique et Nouvelle Ere. Politiques publiques environnementales et sociales • Démocratie • Biodiversité • Climat • Egalité des sexes.

Notes et sources

1. Les limites planétaires désignent des seuils que l’humanité ne doit pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer. Précisément, ce sont : le changement climatique, le taux d’érosion de la biodiversité, le cycle de l’azote et du phosphore, la déplétion de la couche d’ozone, l’acidification des océans, le changement d’utilisation des sols, la pollution chimique, la pollution atmosphérique par les aérosols, et la quantité d’eau douce restante.

Voir Planetary Boundaries, Stockholm Resilience Institute

2. On appelle tipping points (points de bascule) neuf composantes du climat qui, passé un certain seuil de dégradation, déclenchent un changement brusque et irréversible de l’équilibre climatique. Parmi elles, on retrouve la forêt amazonienne, le permafrost, les récifs coraliens ou la fonte des glaces arctiques et antarctiques.

Voir Climate tipping points — too risky to bet against, T. M. Lenton et al. (2020).

3. Source : 2020 Global Climate Risk Index, German Watch. https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_16.pdf

4. Source : Le Canard Enchaîné.

https://reporterre.net/En-prive-Edouard-Philippe-demonte-la-convention-citoyenne-pour-le-climat

5. Pour plus de détails, lire Vers une démocratie Ecologique ; Pour une VIème république Ecologique ; et Inventer la Démocratie au XXIème Siècle ; tous écrits ou présidés par Dominique Bourg. Les deux derniers ont été écrits en collaboration avec la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.