Parti Pris, c’est un espace libre. Chaque article est une prise de position de la personne qui le rédige, qu’elle soit membre de Parti Civil ou invitée.

En 2017, chaque Français produisait en moyenne 580 kilos de déchets par an1. Un chiffre au-dessus de la moyenne européenne située à 487 kg par personne. Les biodéchets, qui représentent les déchets alimentaires et autres déchets naturels biodégradables représentent à eux seuls un tiers2 du volume de nos poubelles. Or ces ordures sont encore aujourd’hui déplacées hors des centres-villes, pour enfouissement ou incinération, conduisant à des pollutions diverses du sol et de l’air, mais également à un gaspillage énergétique. Leur bonne gestion peut à l’inverse permettre une valorisation pertinente en les réintroduisant en tant que ressource d’une économie circulaire. Le tout permettrait aux collectivités une maîtrise des coûts dans la gestion des ordures ménagères, tout en favorisant le développement plus durable des territoires.

Gouverner les déchets : une mise en perspective historique

Vers une gestion territorialisée des déchets : la mise en place de principes structurants

Jusqu’alors composé de mesures éparses, notre système de gestion des déchets a été uniformisé dans les années 1970. En 1975, une loi lui est consacrée et oblige en effet les communes à mettre en place des systèmes de collecte et d’élimination des déchets. Près de vingt ans plus tard, en 1992, ce texte est complété par une nouvelle loi qui inscrit formellement les principes structurants de la gestion des déchets : celle-ci instaure en effet le principe de « proximité » et des objectifs de « valorisation » des déchets. Le respect de ces principes impose de traiter les déchets au plus près de leur lieu de production, de manière à en récupérer d’autres produits, de nature matérielle ou énergétique.

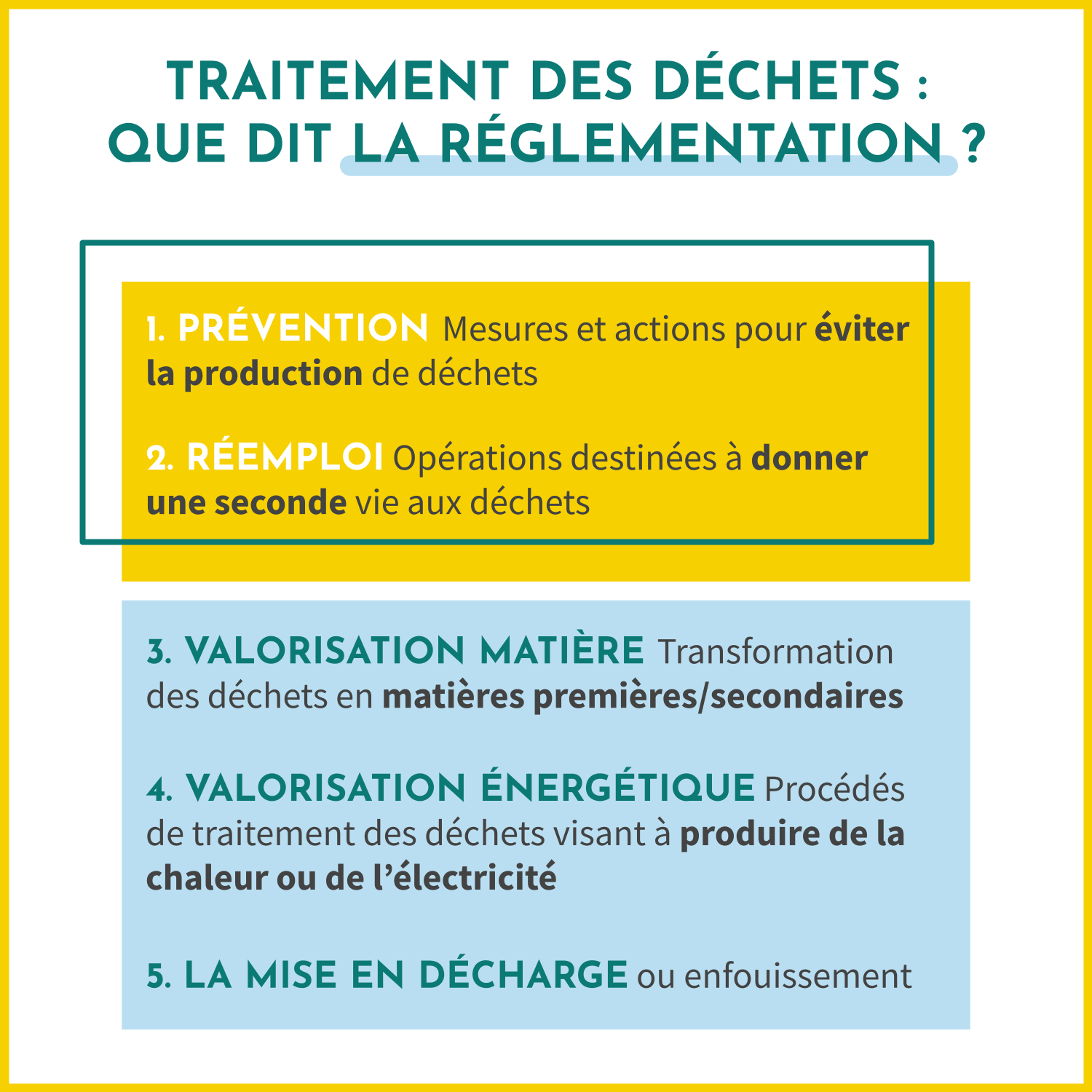

Au cours des années 2000, la politique des déchets est marquée par un renforcement des objectifs en matière de « recyclage » et de « prévention » des déchets. Ces impératifs témoignent de l’importance nouvelle qui est accordée à la « valorisation matière» et en amont, à la nécessaire réduction de la quantité de déchets produits. En 2008, une directive européenne instaure ainsi une hiérarchie des modes de traitement des déchets qui consiste à privilégier dans l’ordre, après la prévention : le réemploi, la valorisation matière (qui inclue le recyclage), la valorisation énergétique et, en tout dernier ressort, la mise en décharge des déchets. Au niveau national, les impératifs en matière de « réduction » et de « recyclage » sont réaffirmés par les lois Grenelle I et Grenelle II en 2009 et 2010 qui pour la première fois fixent des objectifs chiffrés en la matière. Ces objectifs sont encore renforcés en 2015, par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui par ailleurs prévoit la mise en place de collecte séparée des biodéchets afin d’assurer leur valorisation sous forme d’énergie ou de biogaz.

Les notions de « valorisation » et de « proximité » : des notions floues qui entraînent diverses interprétations au niveau local

Dans les faits, la mise en place des premières lois relatives à la gestion des déchets s’est traduite par la généralisation du recours à l’incinération, qui permet de « valoriser » les déchets sous forme d’énergie. Le mouvement « Zero Waste » est né en Europe au début des années 2000, s’opposant à la (re)construction systématique de tels équipements et plaidant en faveur d’un changement de perspective dans les mentalités et les pratiques. En France, il a donné lieu à une association du même nom, qui possède par ailleurs de nombreux groupes locaux sur l’ensemble du territoire national.

Le mouvement « Zero Waste » conteste la vision hygiéniste sur laquelle les premières lois relatives à la gestion des déchets se sont fondées. Visant à lutter contre l’insalubrité et protéger la population du développement de maladies potentielles, la généralisation des systèmes de collecte a en effet donné lieu à l’exportation des déchets en dehors de la ville, dans des banlieues souvent défavorisées. Cette tendance aurait conduit à l’illusion vaine de la possibilité de faire disparaître les déchets (en les brûlant notamment), en faisant souvent oublier les impacts sanitaires et environnementaux que ces procédés de traitement pouvaient faire peser (liés notamment à l’émission de gaz à effet de serre).

A la place, ce mouvement plaide en faveur de la mise en œuvre rigoureuse des objectifs établis par les nouvelles lois relatives à la gestion des déchets. L’approche ainsi développée suppose dès lors de sortir « du déni de l’existence du déchet pour constater son omniprésence » et doit conduire à un rapprochement avec celui-ci, obligeant chacun à « à le garder près de nous, à le regarder, à le toucher, à le manipuler, à laver les emballages, à se mettre en scène dans l’activité du tri »3.

La persistance de conflits liés à la construction ou reconstruction d’équipements de traitement des déchets semble témoigner du maintien de deux approches opposées en matière de traitement des déchets. Les équipements technologiques proposés par de nombreuses collectivités et exploités par des grandes entreprises industrielles sont souvent vus par les représentants associatifs comme des « solutions de facilité » très coûteuses, qui engagent les générations à venir et mettent en échec les diverses politiques nationales en faveur du développement de la prévention et du recyclage.

Vers une meilleure gestion des biodéchets

La nécessaire mise en place du tri à la source

Constitués des déchets alimentaires et des autres déchets naturels biodégradables, les biodéchets représentent encore près de 30% de la poubelle « verte » ou « grise », poubelle « fourre-tout » qui rassemble l’ensemble des déchets non triés. La plupart du temps, ces déchets sont directement envoyés à l’incinérateur, voire en décharge dans le pire des cas. D’un point de vue écologique, l’incinération des biodéchets est un quasi non-sens car elle revient à… brûler de l’eau4. Le pouvoir calorifique des biodéchets est ainsi bien inférieur à la dépense d’énergie nécessaire pour alimenter le four de l’incinérateur. Au contraire, leur retrait doit permettre un amaigrissement considérable de la poubelle et devrait permettre de diminuer considérablement les besoins en incinération, qui comporte par ailleurs des risques de pollution.

Le tri mécano-biologique (TMB) : une fausse bonne idée

Proposé afin d’extraire mécaniquement les déchets alimentaires du reste des ordures, le « tri-mécano biologique » s’est développé ces vingt dernières années. Il est présenté comme une solution écologique qui permettrait en outre la valorisation sous forme de compost et de biogaz.

Reposant sur le tri en aval des biodéchets (une fois la collecte réalisée), le TMB s’oppose néanmoins dans son principe à la loi de la transition énergétique, qui prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025. Contaminé par les nombreux polluants qui se retrouvent dans nos ordures ménagères, le compost réalisé à l’issue de ces opérations de tri ne trouve pas de débouchés et est souvent directement mis en décharge. L’utilisation des déchets issus de ces installations pour la fabrication de compost ne sera d’ailleurs plus autorisée à partir de 2027 en France.

Le tri à la source : des réticences, mais des expériences réussies

Le tri à la source des biodéchets soulève quant à lui certaines inquiétudes concernant sa possible mise en place, notamment dans l’espace urbain, du fait notamment d’une implication moindre des locataires, de possibles erreurs dans la réalisation du tri, des espaces insuffisants ou des mauvaises odeurs.

Ces interrogations sont compréhensibles et une bonne gestion des biodéchets nécessite effectivement le respect de certaines règles de base. Cependant, si les citoyens ont su s’approprier les règles du recyclage, il ne fait pas de doute qu’avec une communication bien menée, le tri des biodéchets sera rapidement maîtrisé. Il existe d’ores et déjà de nombreuses ressources pour accompagner les particuliers à la mise en place d’une collecte séparée, comme le site biodechets.org. Le tri peut également se faire de manière partagée afin de mutualiser la gestion associée à une collecte séparée. Le site « je composte en ville » recense par exemple les initiatives près de chez soi.

L’implication des citoyens dans la gestion de leurs déchets revêt un autre intérêt – il améliore les comportements sur la production de déchets. Une étude menée par l’Ademe (l’Agence de la transition écologique, anciennement Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a montré que lorsqu’un système de collecte des biodéchets était mis en place, le gaspillage alimentaire diminuait de 15% en moyenne. Comme le dit Thibault Turchet, juriste de l’association Zero Waste, « Lorsque les gens ne mettent pas le nez dans les ordures, ils ne changent pas leur comportement et continuent de gaspiller les denrées alimentaires ». Ainsi, plutôt que de craindre de mauvais comportement de tri, il est nécessaire de promouvoir la responsabilisation du citoyen sur la production et le traitement de ses déchets. Celle-ci passe également par la mise en place éventuelle de nouveaux systèmes de financement de la collecte des déchets, et notamment de la « tarification incitative », qui consiste à faire payer les citoyens en fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent. Un rapport de l’Ademe montre d’ailleurs que l’association des deux systèmes (collecte séparée et tarification incitative) a un effet notable sur la baisse de production d’ordures ménagères5.

Dans de nombreux pays d’Europe (Allemagne, Italie, Espagne, Belgique …), des expériences “grandeur nature” ont été menées et ont permis de confirmer les effets positifs d’une collecte séparée des biodéchets. Elles montrent qu’une communication efficace de la part des pouvoirs publics sur ce type de projets était un facteur clé de succès du projet. La ville de Parme6 en Italie figure parmi les exemples à suivre. La ville a réduit sa production totale de déchets de 15% et a fait drastiquement baisser la part de déchets individuels (passant de 313 kg/hab/an en 2011 à 126 kg/hab/an en 2015), en instaurant notamment la collecte des biodéchets et la tarification incitative.

La ville de Paris emboite également le pas et se met progressivement à la collecte séparée des biodéchets, aujourd’hui mis en place 2e, 12e et 19e arrondissements.

La valorisation des biodéchets : un traitement local à privilégier

Afin d’éviter l’incinération ou l’enfouissement des biodéchets, de nombreuses alternatives de valorisation des biodéchets sont possibles via le développement de la production de compost ou d’une filière de méthanisation. La diversité des solutions proposées montre qu’il n’existe pas de recette unique mais une complémentarité des pratiques.

Le compostage

Grâce au lombricompostage, qui consiste à placer dans un récipient des vers se nourrissant des déchets organiques, il est possible de composter soi-même ses biodéchets, même lorsque l’on ne dispose pas de jardin ou de cour extérieure. A l’échelle du quartier ou au pied de certains immeubles, certaines initiatives peuvent donner lieu à la mise en place de composts partagés, souvent recensés sur le site des villes ou communes. Ces opérations permettent le transport des déchets et le développement des circuits courts. Leur originalité tient à la volonté forte de créer du lien social, en proposant des évènements festifs autour de la production commune de compost.

Dans d’autres cas, les biodéchets collectés séparément peuvent être acheminés jusqu’à des plateformes industrielles de compostage ou de méthanisation qui sont situées en dehors des villes.

La méthanisation

La méthanisation permet de transformer un déchet en énergie (méthane) et d’obtenir une résidu pouvant servir de fertilisant des sols et des cultures grâce à un phénomène naturel de dégradation dans un milieu sans oxygène. La méthanisation n’est pas sans contraintes7, notamment avec parfois l’impossibilité de réintroduire le gaz dans le réseau.

Mais la principale difficulté est liée à un modèle économique instable. Les industriels souhaitant investir dans ce type d’installations bénéficiaient initialement de subventions importantes permettant de ne pas approfondir la question de la rentabilité de l’énergie produite.

Afin de générer une quantité suffisante d’énergie et donc de rentabiliser les installations, les substrats utilisés dans l’appareil (et donc les déchets) doivent eux même être assez riches en matière organique. Si l’on prend l’exemple des fèces de bovins parfois utilisés comme intrants, plus une vache est saine, plus son déchet est pauvre en énergie car elle a absorbé tous les éléments au préalable lors de la digestion. Ainsi il est nécessaire pour l’industriel de se tourner vers d’autres types de déchets, comme par exemple les huiles de friture qui vont fortement enrichir le substrat de base du méthaniseur. Initialement, ces déchets étaient récupérés gratuitement mais la demande croissante a instauré un marché du déchet. Ainsi pour bénéficier des meilleurs prix, certains industriels allemands n’hésitent pas à faire venir des semi-remorques d’Espagne remplis d’une huile de friture moins chère. Dans d’autres cas, ce sont des filières entières de culture de maïs, de blé et de betterave qui sont créées pour enrichir les substrats et obtenir une énergie abondante afin de rentabiliser l’installation. Se pose alors la question de la gestion des surfaces de culture et du rendement de l’énergie produite.

Prévue d’ici 2025, la collecte séparée des biodéchets représente une opportunité importante afin de faire maigrir nos poubelles et de réduire les pollutions liées aux déchets. La mise en œuvre d’une telle mesure, accompagnée de réflexions autour de la mise en place des circuits courts de valorisation de nos biodéchets, doit par ailleurs permettre de nombreux bénéfices locaux, dont la baisse des coûts de gestion des déchets ou l’amélioration du cadre de vie. Elle repose sur une implication forte des collectivités locales, qui doivent à la fois impulser et soutenir un changement durable des pratiques et des mentalités en matière de traitement des déchets.

PAR BARTHÉLÉMY MARAVAL

PAR FIONA HUTCHINSON

Pôle Publications et Etudes chez Parti Civil. Mais aussi, Ingénieure dans l’industrie manufacturière et membre chez CIVIL IMPACT. Responsabilité sociétale des entreprises • Modes de consommations • Alimentation saine et durable

Notes et sources

1. Eurostat

2. Voir le site https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets

3. Voir l’article de Cirelli, Claudia, Fabrizio Maccaglia, et Patrice Melé. « L’incinérateur est trop près, la poubelle trop loin » : gérer les déchets en régime de proximité », Flux, vol. 109-110, no. 3, pp. 61-72, 2017, en ligne sur https://www.cairn-int.info/revue-flux-2017-3-page-61.htm

4. Les biodéchets sont en effet composés de 80% d’eau.

5. Voir le site https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etude-technico-economique-cs-biodechets-201801-synthese.pdf

6. Voir le site https://www.zerowastefrance.org/publication/parme-zero-waste-4-ans/

7. Voir le site https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/methanisation